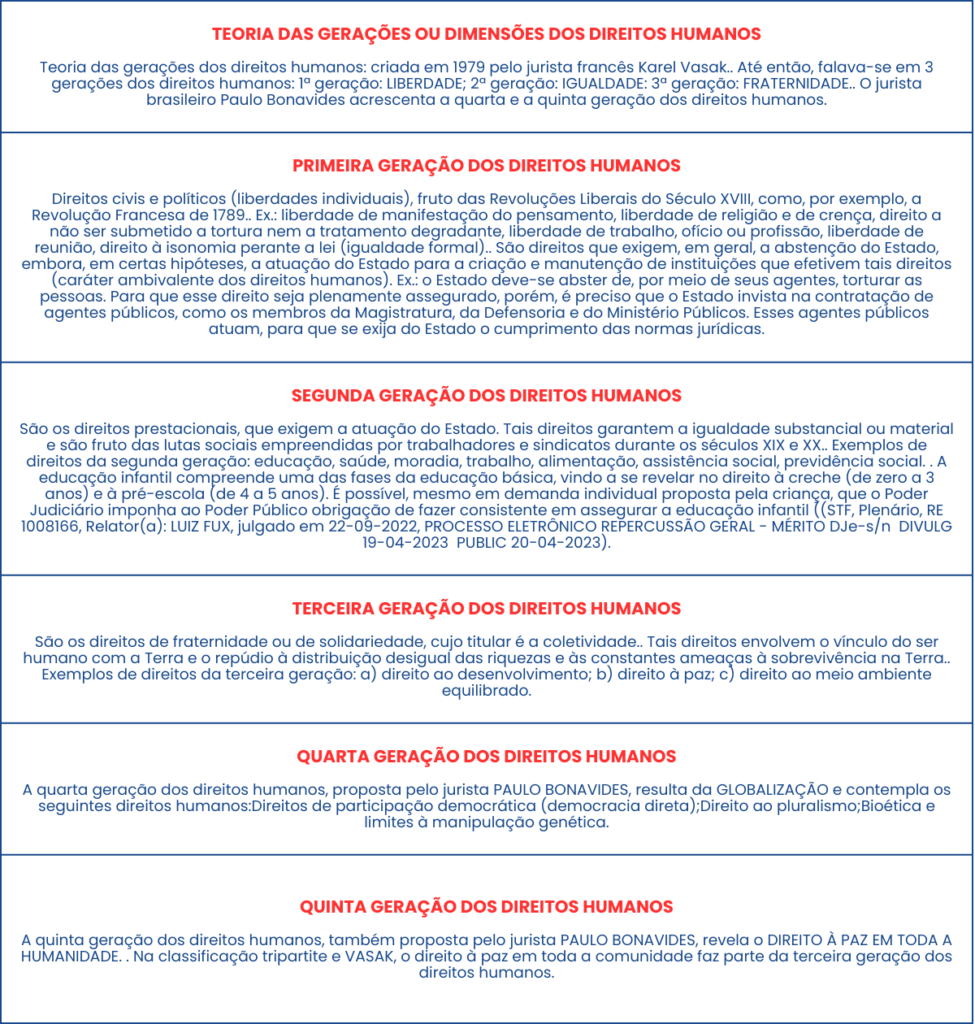

A criação da teoria das gerações dos direitos humanos se deve ao jurista francês Karel Vasak. No ano de 1979, por meio da Conferência proferida no Instituto Internacional de Direitos Humanos de Estrasburgo (França), esse jurista classificou os direitos humanos em três gerações – cada geração com características próprias.

Segundo Karel Vasak, cada geração corresponde a cada uma das palavras do lema da Revolução Francesa (“Liberdade”, “Igualdade” e “Fraternidade”).

Nesse sentido, a primeira geração corresponde à liberdade; a segunda geração, à igualdade; a terceira, à fraternidade (solidariedade).

Atualmente se fala, também, em quarta e quinta gerações, conforme se verá a seguir. Costuma-se usar dimensão como sinônimo de geração.

Confira-se, também, a TEORIA DOS 4 STATUS e PARTE 2: TEORIA DOS 4 STATUS (JELLINEK).

PRIMEIRA GERAÇÃO: DIREITOS DE LIBERDADE

Os direitos humanos da primeira geração, também denominados de direitos de liberdade, são aqueles que buscam preservar a autonomia da pessoa, o que exige, em geral, uma prestação negativa ou abstenção do Estado. São aqueles direitos cuja necessidade de proteção vem anunciada pelas Revoluções Liberais do século XVIII ocorrida nos Estados Unidos e na Europa. Era o indivíduo se insurgindo contra o poder absoluto do Estado.

Entre os direitos da primeira geração, que correspondem ao status negativo ou status libertatis da teoria de Jellineck, é possível mencionar os direitos à liberdade, à igualdade perante a lei, à intimidade e à privacidade, à segurança, à liberdade de expressão, à associação, à reunião, à integridade física e psicológica.

Os direitos humanos de primeira geração são, em geral, associados ao dever de abstenção do Estado. O Estado não pode agir para, por exemplo, desrespeitar a liberdade e a segurança das pessoas.

Contudo, mesmo os direitos de primeira geração exigem, em certas hipóteses, uma atuação do Estado. Para garantir a segurança dos indivíduos, é preciso que haja um aparato estatal, como as Polícias, o Ministério Público, o Poder Judiciário, a Defensoria Pública. O Estado, portanto, deve atuar, para que sejam criadas as instituições necessárias garantidoras dos direitos de primeira geração.

Daí que, nos direitos de primeira geração, nota-se, ao mesmo tempo: a) um espaço de liberdade do indivíduo, dentro do qual o Estado não pode atuar; b) a estruturação e organização do Estado, para que tais direitos sejam assegurados. Eis a chamada ambivalência dos direitos humanos: um direito individual, por exemplo, se em geral exige a abstenção do Estado, pode, também, exigir, uma atuação do Estado.

Quando se fala em direitos de primeira geração, reporta-se aos direitos civis e políticos, denominados também de liberdades individuais.

No art. 5º da Constituição Federal de 1988, há a previsão de vários direitos civis, como, por exemplo: ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante (CF/88, art. 5º, III); liberdade de manifestação de pensamento (CF/88, art. 5º, IV); liberdade de consciência e de crença (CF/88, art. 5º, VI); liberdade de trabalho, ofício ou profissão (CF/88, art. 5º, XIII); liberdade de locomoção (CF/88, art. 5º, XV); liberdade de reunião (CF/88, art. XVI), entre vários outros.

Um importante direito civil, isto é, direito de primeira geração, é o da igualdade perante a lei ou isonomia, previsto no art. 5º, caput, da CF/88. Tal direito é o direito de não receber tratamento discriminatório. Ex.: num concurso público, a mulher não pode ter tratamento diferente em relação ao homem.

Assim, quanto à igualdade perante a lei, o Supremo Tribunal Federal concedeu liminar, em ação direta de inconstitucionalidade, contra lei estadual que reservava apenas 10% das vagas às mulheres, em concurso público para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de Goiás. Essa limitação de ingresso das mulheres viola os princípios da isonomia e da universalidade de acesso aos cargos públicos.

É preciso não confundir o direito de igualdade perante a lei ou isonomia com o princípio da igualdade material. Aquele em geral diz respeito ao tratamento formal igualitário. Já o princípio da igualdade, em sua feição material, implica adoção de políticas com o objetivo de superar as desigualdades estruturais. Ex.: ações afirmativas em favor da população negra são uma manifestação do princípio da igualdade material.

Isso quer dizer que o princípio da igualdade, em seu sentido material, é a base jurídica para os direitos sociais, como a educação, a saúde, a previdência social, a assistência social.

Em suma, se o princípio da igualdade substancial ou material fundamenta os direitos de segunda geração, o direito de igualdade perante a lei faz parte dos direitos civis, ou seja, dos direitos de primeira geração.

Já os direitos políticos estão previstos nos artigos 14 a 17 da Constituição Federal de 1988, como, por exemplo: direito ao plebiscito, ao referendo e à iniciativa popular (CF/88, art. 14, incisos I a III); direito ao voto direto e secreto (CF/88, art. 14, caput); direito a candidatar-se a mandatos políticos (CF/88, art. 14, §3º); liberdade na criação de partidos políticos (CF/88, art. 17, caput).

SEGUNDA GERAÇÃO: DIREITOS DE IGUALDADE

Os direitos da segunda geração, que representam a igualdade substancial, são aqueles direitos ditos prestacionais, que se concretizam pela atuação do Estado. Na classificação criada por Georg Jellinek, trata-se do status positivo ou status civitatis.

Se as revoluções liberais do século XVIII contribuíram para a proteção dos direitos contra a atuação arbitrária do Estado, tais direitos de liberdade serviram para proteger, naquele momento, as camadas mais ricas da população (proprietários de terras, a nobreza, a burguesia etc.).

Na primeira revolução industrial, surgida na Europa entre os séculos XVII e XIX, as condições de trabalho da classe operária eram degradantes. Homens chegavam a trabalhar 16 horas por dia, com salários que não chegavam à compra dos alimentos. Mulheres e crianças enfrentavam também jornadas extenuantes, com salários ainda menores.

Um juiz inglês, no dia 14 de janeiro de 1860, declarou que, nas fábricas de Nottingham, reinavam, entre os trabalhadores, “sofrimentos e privações em grau desconhecido no resto do mundo civilizado”.

Segundo esse mesmo juiz, “às 2, 3 e 4 horas da manhã, as crianças de 9 e 10 anos são arrancadas de camas imundas e obrigadas a trabalhar até as 10, 11 ou 12 horas da noite, para ganhar o indispensável à mera subsistência. Com isso, seus membros definham, sua estatura se atrofia, suas faces se tornam lívidas, seu ser mergulha num torpor pétreo, horripilante de se contemplar” .

Por isso, era preciso avançar, para considerar direitos que pudessem acolher a camada desfavorecida da população. Esses direitos, chamados de direitos de segunda geração, dependem de uma atuação concretizadora por parte do Estado, envolvendo a entrega de uma prestação estatal mais complexa e abrangente.

Entre os direitos de segunda geração, é possível mencionar os direitos à saúde, à educação, às condições dignas de trabalho e aos direitos trabalhistas em geral, à previdência social, à assistência social.

Esses direitos buscam garantir a igualdade substancial, com o objetivo de reduzir as diferenças entre as classes sociais e concedendo cidadania social às pessoas. Nota-se que são direitos prestacionais, exigindo uma complexa atuação do Estado para, por exemplo, garantir bons serviços na área da educação e da saúde.

Se os direitos da primeira geração contaram com a contribuição histórica das declarações liberais do século XVIII, os direitos da segunda geração devem o seu desenvolvimento às lutas sociais empreendidas na Europa e nas Américas.

Assim, movimentos de defesa dos trabalhadores, lutas empreendidas por sindicatos foram fundamentais para que os direitos sociais passassem a ganhar proteção jurídica. Os grandes marcos jurídicos de tutela dos direitos da segunda geração são os seguintes: Constituição mexicana de 1917, ao regular os direitos ao trabalho e à previdência social; a Constituição alemã de Weimar (1919), cuja Parte II prevê os deveres do Estado na proteção dos direitos sociais. No âmbito do Direito Internacional, é importante fazer menção ao Tratado de Versailles, que criou a Organização Internacional do Trabalho.

Entre os direitos de segunda geração, é importante mencionar o direito à educação básica. A propósito, o Poder Público tem o dever jurídico de conferir efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.

Esclareça-se que a educação básica compreende a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. A educação básica é um direito fundamental de todas as crianças e jovens. As normas constitucionais que asseguram esse direito dispõem de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata.

Uma das fases da educação básica é a educação infantil, que compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). A oferta da educação infantil pelo Poder Público pode ser exigida individualmente pela criança. Assim, o Poder Judiciário poderá impor ao Poder Público que assegure vaga em creche e em unidades de pré-escola, sem que isso implique violação ao princípio da separação de poderes.

Sobre o direito à educação básica – e mais particularmente à educação infantil – eis a tese firmada em recurso extraordinário com repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal:

| 1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica (STF, Plenário, RE 1008166, Relator(a): LUIZ FUX, julgado em 22-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-s/n DIVULG 19-04-2023 PUBLIC 20-04-2023). |

A Lei nº 14.851, de 3 de maio de 2024, dispõe sobre a obrigatoriedade de criação de mecanismos de levantamento e de divulgação da demanda por vagas no atendimento à educação infantil de crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos. Trata-se de uma imposição legal relacionada à educação infantil para as crianças de 0 a 3 anos, no que diz respeito às creches.

TERCEIRA GERAÇÃO: DIREITOS DE FRATERNIDADE OU SOLIDARIEDADE

Os direitos da terceira geração, tidos como direitos de solidariedade ou de fraternidade, são aqueles cujo titular é a coletividade, envolvendo o vínculo do ser humano com a Terra e o repúdio à distribuição desigual de riquezas e as constantes ameaças à sobrevivência na Terra.

São exemplos de direitos da terceira geração: a) direito ao desenvolvimento; b) direito à paz; c) direito ao meio ambiente equilibrado.

QUARTA GERAÇÃO: DIREITOS RESULTANTES DA GLOBALIZAÇÃO

A quarta geração dos direitos humanos, proposta pelo jurista Paulo Bonavides, resulta da globalização.

Entre os direitos que compreendem a quarta geração dos direitos humanos, podem-se mencionar os seguintes: a) direitos de participação democrática (democracia direta); b) direito ao pluralismo; c) bioética e limites à manipulação genética.

QUINTA GERAÇÃO: DIREITO À PAZ EM TODA A HUMANIDADE

A quinta geração dos direitos humanos, também proposta por Paulo Bonavides, revela o direito à paz em toda a humanidade. Na classificação tripartite de Vasak, o direito à paz em toda a comunidade configura direito de terceira geração.

CRÍTICAS ÀS GERAÇÕES DE DIREITOS

Há quatro críticas à teoria das gerações dos direitos humanos:

1ª Crítica: as gerações dão a entender que uma geração substitui a outra. No entanto, os direitos de cada geração interagem com os direitos da geração seguinte. Ex.: o direito de propriedade (1ª geração) não é suprimido pelo direito ao meio ambiente (3ª geração); ambos os direitos interagem, de forma que a propriedade respeite o meio ambiente equilibrado (função ecológica do direito de propriedade).

2ª Crítica: a ideia de geração dá a ideia de que a geração anterior é mais antiga que a posterior. Isso nem sempre acontece. Vamos a um exemplo recolhido do Direito Internacional. Os direitos sociais (2ª geração) foram consagrados em convenções internacionais do trabalho a partir do surgimento da Organização Internacional do Trabalho em 1919. Já os direitos de primeira geração foram consagrados depois da 2ª Guerra Mundial, como é o caso da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948.

3ª Crítica: o estabelecimento de gerações de direitos leva à compreensão de que os direitos são fragmentados. Ou seja, os direitos civis e políticos (1ª geração) seriam vistos de forma isolada em relação aos direitos sociais (2ª geração). Isso não pode ocorrer. Os direitos humanos, todos eles, são indivisíveis. Não é possível conceber o direito à vida (1ª geração) sem o direito à saúde (2ª geração).

4ª Crítica: é difícil dizer em qual das gerações estão determinados direitos. Ex.: tradicionalmente, o direito à vida é tido como um direito da primeira geração. Contudo, é impossível conceber o direito à vida dissociado do direito à saúde. Seria, então, o direito à vida também um terceiro de segunda geração?

De qualquer forma, a teoria das gerações de direitos humanos serve para: a) compreender as características e natureza de cada direito estudado; b) demonstrar que novos direitos podem sempre surgir, de modo que os direitos não se exaurem naqueles que já existem (inexauribilidade dos direitos humanos).

Além disso, apesar de uma separação didática que a teoria das gerações de direitos promove, jamais podemos nos esquecer de que os direitos são indivisíveis entre si, devendo ser compreendidos dentro de uma unidade. Esse olhar integral sobre o conjunto dos direitos humanos é indispensável para assegurar uma vida digna às pessoas.